戞俀俆夞丂備偢偺曐懚朄

丂嶉嬍導栄楥嶳挰偼丄備偢偺嶻抧偲偟偰桳柤偱偡丅摿偵丄巗応偱偼丄抧柤偐傜柤晅偗傜傟偨乽宩栘備偢乿偲偟偰丄崅偔昡壙偝傟偰偄傑偡丅備偢偼丄搤帄偺乽備偢搾乿偵寚偐偣側偄惵壥暔偱丄擔杮偺搤傪戙昞偡傞惵壥暔偲偄偭偰傕夁尵偱偼側偄偲巚偄傑偡丅

丂偦傫側備偢偱偡偑丄侾俀寧傪拞怱偲偟偨搤応偵幚傝弌壸偝傟傞偨傔丄壞応偵偼揦摢偵偼暲傃傑偣傫丅壞応偵備偢傪偪傚偭偲崄傝晅偗偵偮偐偄偨偄側偁偲巚偭偰傕側偐側偐庤偵偼擖傝傑偣傫丅偦偙偱丄備偢傪曐懚偟偰壞応偱傕巊偊傞傛偆側岺晇偑側偝傟偰偒傑偟偨丅

丂崱夞偼丄傒偐傫嵧攟偺杒尷偲偟偰抦傜傟偰偄傞嶉嬍導婑嫃挰嵼廧偺嶁杮偝傫偵丄備偢偺曐懚朄傪嫵偊偰偄偨偩偒丄擭傕墴偟敆偭偨暯惉侾俋擭侾俀寧俀係擔偵憗懍幚慔偟偰傒偨偺偱丄徯夘偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

丂亂梡堄偡傞傕偺亃備偢丄曪挌丄傑側斅丄壥廯偟傏傝婍丄儃乕儖丄惢昘婍丄嬻偒時丄儂儚僀僩儕僇乕丄僼儕乕僘僶僢僌丄僞僢僷乕丄朓枿丄嵒摐

丂亂庤弴亃嘆備偢偺旂傪曪挌偱嵶偐偔傓偒丄僼儕乕僘僶僢僌偵擖傟偰椻搥曐懚偡傞丅嘇旂傪傓偄偨備偢傪敿暘偵愗傝丄壥廯偟傏傝婍偱壥廯傪偟傏傞丅嘊壥廯偼儃乕儖偵偨傔偰丄庬巕偼嬻偒時偵擖傟傞丅嘋嬻偒時偵擖傟偨庬巕偵儂儚僀僩儕僇乕傪壛偊丄椻埫強偱曐懚偡傞偲丄壔徬悈偺弌棃忋偑傝丅嘍儃乕儖偵偨傔偨壥廯傪惢昘婍偵棳偟崬傒丄椻搥偡傞丅嘐椻搥偟偨壥廯僽儘僢僋傪僼儕乕僘僶僢僌偵堏偟懼偊偰丄椻搥曐懚偡傞丅嘑旂傪傓偄偨壥擏偼丄敄偔僗儔僀僗偟偰丄朓枿偲嵒摐傪壛偊偰丄椻憼曐懚偡傞丅

丂丂

丂丂

壥廯偟傏傝婍偱壥廯傪偟傏傞乮2007.12.24嶣塭乯丂丂丂丂庬巕丄壥廯丄旂丄壥擏

丂丂

丂丂

惢昘婍偱壥廯傪搥傜偣傞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂壥廯僽儘僢僋丄旂丄壔徬悈偺弌棃忋偑傝

丂傗偭偰傒傞偲柌拞偵側傝丄巕嫙偲堦弿偵妝偟傒側偑傜幚慔偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅壥擏偺朓枿捫偗偼丄儂僢僩備偢僪儕儞僋偲偟偰搤応偵妶桇偟偦偆偱偡丅旂偲丄壥廯僽儘僢僋偼椻搥曐懚偟偰丄壞応丄備偢僪儕儞僋傗備偢僔儍乕儀僢僩側偳偵偟偰妝偟傫偱傒偨偄偲巚偄傑偡丅庬巕偼壔徬悈偲側傝傑偟偨丅怳傝曉偭偰傒傞偲丄幪偰偨晹暘偼傎偲傫偳偁傝傑偣傫偱偟偨丅備偢偺傛偝傪夵傔偰嵞敪尒偡傞偙偲偑偱偒偨幚慔偱偟偨丅嶁杮偝傫丄偳偆傕偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅傒側偝傫傕偤傂帋偟偰傒偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丅

戞俀係夞丂拀攇嶳偵搊傞

丂乽備偭偔傝偱偄偄偐傜丄帺暘偺儁乕僗偱曕偔傫偩傛乿偲尵偭偰丄拀攇嶳捀傊偺搊嶳傪僗僞乕僩偝偣傑偟偨丅暯惉侾俋擭俆寧侾俀擔乮搚乯丄恊巕俁恖偱拀攇嶳偵搊傝傑偟偨丅挬俈帪偵偝偄偨傑巗傪弌敪偟丄奜娐丄忢斨摴傪宱桼偟偰丄栺俀帪娫偱拀攇嶳偮偮偠儢媢挀幵応偵摓拝偟傑偟偨丅揤岓偼夣惏丄愨岲偺搊嶳擔榓偱偟偨丅

丂俋帪俁侽暘偵丄愒偄捁嫃傪偔偖傝丄僈儅僈僄儖偺憸偺椬傪捠傝敳偗丄弌敪偟傑偟偨丅偟偽傜偔偺娫偼丄儎儅僣僣僕偺愒偄壴偑恀偭惙傝偺丄峀偄旜崻摴傪恑傒傑偟偨丅

丂丂

丂丂

偮偮偠儢媢搊嶳岥丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儎儅僣僣僕偺愒偄壴偑恀偭惙傝

丂偟偽傜偔峴偔偲丄搊嶳摴偼庽椦懷偵擖傝傑偟偨丅昗崅偼偍傛偦俇侽侽倣偖傜偄偱偟偨偑丄僽僫傗儈僘僫儔偲偄偭偨棊梩峀梩庽偲丄傾僇僈僔側偳偺忢椢峀梩庽偑崿岎偡傞怷椦偱偟偨丅捠忢丄僽僫側偳偺椻壏懷偲丄僇僔側偳偺抔壏懷偺娫偵偼丄拞娫壏懷偲屇偽傟傞拞娫懷偑懚嵼偟丄僽僫偲僇僔偑崿岎偡傞偙偲偼婓側偼偢偱偡偑丄偙偙拀攇嶳偱偼丄椉幰偑崿岎偡傞丄旕忢偵柺敀偄椦憌傪尒傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅

丂偦偆偙偆偡傞偆偪偵丄侾侽帪俁侽暘偵拞娫抧揰偺曎宑拑壆偵摓拝偟傑偟偨丅曎宑拑壆傪夁偓傞偲丄崱搙偼條乆側宍偺嫄娾偺僆儞僷儗乕僪偺摴傪恑傒傑偡丅傑偢丄曎宑幍栠娾偱偡丅偐偺曎宑傕嫲傠偟偝偺偁傑傝丄娾傪偔偖傞偺偵俈夞傕峴偒偮栠傝偮偟偨偲揱偊傜傟傞娾偱偡丅妋偐偵丄娾偺壓傪偔偖傞帪偼敆椡偑偁傝傑偟偨丅懕偄偰杒搇娾丄弌慏擖慏側偳丄師乆偵嫄娾偑尰傟丄曕偄偰偄偰戅孅傪姶偠偝偣側偄僐乕僗偱偡丅

丂丂

丂丂

曎宑幍栠娾丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僽僫側偳偺棊梩峀梩庽椦

丂偦偟偰丄曕偒巒傔偰俀帪娫丄侾侾帪俁侽暘偵丄偮偄偵拀攇嶳偺彈懱嶳乮昗崅俉俈俇倣乯偵搊捀偟傑偟偨丅嶳捀傕嫄娾偩傜偗偱丄娽壓偺僷僲儔儅偼慺惏傜偟偄傕偺偑偁傝傑偟偨丅巆擮側偑傜晉巑嶳傗拋晝嶳抧傑偱偼尒傜傟傑偣傫偱偟偨偑丄娽壓偺娭搶暯栰丄夃儢塝側偳敆椡枮揰偱偟偨丅

丂

丂

拀攇嶳乮彈懱嶳乯嶳捀丂昗崅俉俈俇倣丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂敆椡偁傞嶳捀偐傜偺挱朷

丂婣傝偼拀攇嶳儘乕僾僂僃乕偱栺俉暘偱搊嶳岥傑偱崀傝偰偒傑偟偨丅僐乕僗僞僀儉侾帪娫俁侽暘偺偲偙傠傪俀帪娫偱姰搊偡傞偙偲偱偒傑偟偨丅傕偆偡偖俆嵨丄懱椡偑偮偄偨傕偺偱偡丅嵟屻偼丄摉擔娤嶡偡傞偙偲偑偱偒偨怉暔側偳偺夋憸傪偍妝偟傒偔偩偝偄丅

丂

丂 丂

丂

儎儅僣僣僕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僩僱儕僐丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僆僪儕僐僜僂

丂

丂 丂

丂

僸僀儔僊僜僂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僣僋僶僱僜僂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僯儚僴儞儈儑僂

戞俀俁夞丂導柉偺怷乽桙偟偺怷儕僼儗僢僔儏岠壥乿

丂嶳偑怓偯偒巒傔偨侾侽寧丄導柉偺怷偱乽桙偟偺怷儕僼儗僢僔儏島嵗乿偑奐嵜偝傟傑偟偨丅怷偺拞偱偺僙儖僼僇僂儞僙儕儞僌偲帺暘偺岲偒側応強扵偟傪偟側偑傜丄怷椦嶶嶔傪峴偄傑偟偨丅怷椦嶶嶔慜屻偵乽婥暘僾儘僼傿乕儖挷嵏乿偵屼嫤椡偄偨偩偒丄導柉偺怷偺桙偟岠壥偺堦晹偑擣傔傜傟傞寢壥偲側傝傑偟偨丅

擔帪丗暯惉侾俉擭侾侽寧俀侾擔乮搚乯侾侽丗侽侽乣侾俆丗侽侽

揤岓丗偔傕傝

応強丗嶉嬍導柉偺怷

嶲壛幰丗侾侽柤乮抝惈俋柤丄彈惈侾柤乯

僐乕僗丗娗棟帠柋強乣旜崻摴乣娵嶳僩儞僱儖乣巕嫙峀応乣僨僀僉儍儞僾応乣悈曈偺峀応

丂丂丂丂丂乣働儎僉偺怷乣栰捁偺怷乣揥帵椦乣娗棟帠柋強

丂傑偢丄婥暘挷嵏昜偵婰擖偄偨偩偄偨屻丄拞墰峀応偱怺屇媧偟丄幣惗偱怮偙傠傃丄儕儔僢僋僗偟偰偐傜嶶嶔傪僗僞乕僩偟傑偟偨丅旜崻摴傪曕偒側偑傜丄棊偪梩傪摜傓壒丄帹傪悷傑偟偰晽傗彫捁偺偝偊偢傝傪暦偔偙偲丄嫄栘偵書偒偮偄偰庽偺壏偐傒傪姶偠傞偙偲側偳丄儕僼儗僢僔儏偱偒傞億僀儞僩傪傒傫側偱妋擣偟側偑傜曕偒傑偟偨丅

丂娵嶳僩儞僱儖偐傜僨僀僉儍儞僾応傑偱偼丄嶲壛幰堦恖堦恖偑儅僀儁乕僗偱丄僙儖僼僇僂儞僙儕儞僌丄帺暘偺岲偒側応強偯偔傝傪懱尡偟側偑傜曕偒傑偟偨丅搑拞丄僸僩僣僶僇僄僨偺峠梩偑偒傟偄側僗億僢僩傗丄儂僆僲僉偺棊梩傪摜傓姶怗偑傛偄億僀儞僩側偳丄偦傟偧傟偺桙偟億僀儞僩傪扵偟偰偄偨偩偒傑偟偨丅

丂僨僀僉儍儞僾応偱偺拫怘屻丄惣懞僀儞僗僩儔僋僞乕偑僼傿僩儞僠僢僪偺榖傪丄働儎僉偺怷偱偼丄捤杮僀儞僗僩儔僋僞乕偐傜侾乛倖

備傜偓偲儅僀僫僗僀僆儞偺榖傪丄宬棳増偄偺曕摴偱昅幰偑怷椦椕朄偺庢傝慻傒偺榖傪斺業偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅

丂栰捁偺怷傪敳偗偰丄娗棟帠柋強偵拝偄偨屻丄嵞搙丄婥暘僾儘僼傿乕儖挷嵏偵婰擖偄偨偩偒傑偟偨丅偦偺屻丄妛廗幒偱嶉嬍怷椦僒億乕僞乕僋儔僽偺墶楬夛挿偐傜乽傾儘儅僥儔僺乕乿偵偮偄偰島媊偄偨偩偒丄傑偲傔偵擖傝傑偟偨丅導柉偺怷偺抧恾偵帺暘偺婥偵擖偭偨応強傪報偟偰傕傜偭偨偲偙傠丄働儎僉偺怷偵侾侽屄仜偑偮偒丄堦斣偺桙偟僗億僢僩偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅昅幰傕仜傪偮偗偨偺偱偡偑丄偪傚偆偳働儎僉偑墿梩偟丄晽偱棊偪梩偑備傜備傜偲棊偪傞晽宨偼丄旕忢偵桙偝傟傞応強偱偟偨丅

屻擔丄婥暘僾儘僼傿乕儖挷嵏寢壥傪庢傝傑偲傔偨偺偱丄埲壓偵曬崘偟傑偡丅

寢壥奣梫

乽嬞挘偲嫽暠乿偲乽晄埨姶乿偼俆亾悈弨偱桳堄嵎偑偁傝丄怷椦嶶嶔偵傛偭偰嬞挘丒嫽暠偑娚榓偝傟丄晄埨姶偑寉尭偝傟偨丅傑偨丄乽憉夣姶乿偼侾侽亾悈弨偱桳堄嵎偑偁傝丄憉夣姶偑憹壛偟偨丅堦曽偱丄乽旀楯姶乿偲乽梷偆偮姶乿偼怷椦嶶嶔慜屻偲傕偵掅偄抣傪帵偟偨偨傔丄桳堄嵎偼擣傔傜傟側偐偭偨丅導柉偺怷偺桙偟岠壥偺堦晹偑擣傔傜傟傞寢壥偲側偭偨丅

|

婥暘僾儘僼傿乕儖挷嵏寢壥

|

|

|

丂

|

嶶嶔慜

|

嶶嶔屻

|

専掕寢壥

|

|

嬞挘偲嫽暠

|

-10.3

|

-15

|

俆亾悈弨偱桳堄嵎偁傝

|

|

憉夣姶

|

2.2

|

5.6

|

10亾悈弨偱桳堄嵎偁傝

|

|

旀楯姶

|

-12.3

|

-12.3

|

桳堄嵎側偟

|

|

梷偆偮姶

|

-12

|

-14

|

桳堄嵎側偟

|

|

晄埨姶

|

-9

|

-13

|

俆亾悈弨偱桳堄嵎偁傝

|

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 拞墰峀応偱怮偙傠傇

拞墰峀応偱怮偙傠傇

丂働儎僉偺怷偱崢傪偍傠偡

偛嶲壛偄偨偩偒丄傑偨丄婥暘僾儘僼傿乕儖挷嵏偵偛嫤椡偄偨偩偒傑偟偨奆條偵偍楃怽偟忋偘傑偡丅

戞俀俀夞丂嶉嬍導乽寧偺僼儖乕僣乿

丂乽嶉嬍導偱嵦傟傞壥幚偲偄偊偽壗偱偟傚偆丠乿丅傕偟偙傫側幙栤傪庴偗偨傜丄傒側偝傫偼壗偰偍摎偊偵側傝傑偡偐丠乽傇偳偆傗搷偼嶳棞導丄傝傫偛偼惵怷導丄傒偐傫偼垽昋導丄偆乕傫丄嶉嬍導偱嵦傟傞壥幚丠乿偲擸傑傟傞曽傕懡偄偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠乽棞傗孖偑嵦傟傞傫偠傖側偄偺丠乿偲偍峫偊偺偁側偨偼丄傛偔偛懚偠偱偡偹両

丂嶉嬍導偺壥庽偺擭娫擾嬈嶻弌妟偼俆俉壄擭偱丄慡崙戞俁係埵偱偡乮暯惉侾俆擭丄擾椦悈嶻徣挷傋乯丅慡懱偱尒傞偲傗偼傝壥庽偺攧傝忋偘偼掅偄偺偑尰忬偱偡丅偟偐偟丄昳栚暿偵尒偰傒傞偲丄棞偑俁俇壄墌偱慡崙戞俈埵丄孖偑俁壄墌偱慡崙戞係埵偺攧傝忋偘傪屩偭偰偄傑偡丅懠偵傕墇惗挰偺攡傗栄楥嶳挰偺備偢丄拋晝抧堟偺傝傫偛傗偄偪偛側偳丄嶉嬍導撪偱傕懡偔偺壥幚偑惗嶻偝傟偰偄傑偡丅

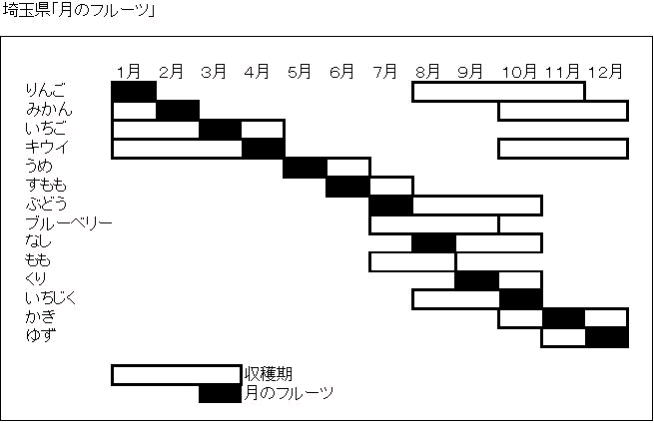

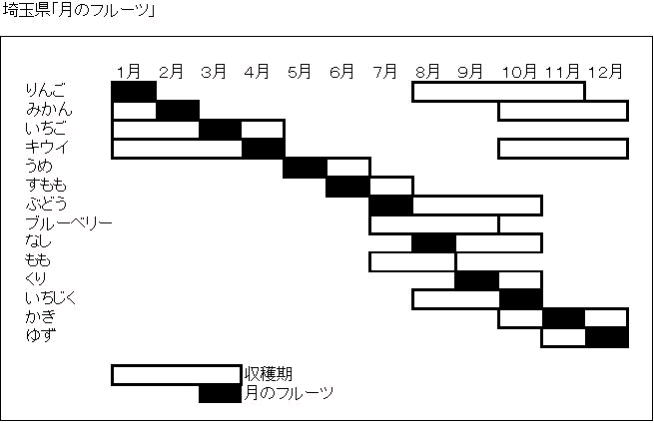

丂偦偆偼偄偭偰傕嶉嬍導偺壥幚偺僀儊乕僕偑傢偐側偄偙偲偐傜丄嶉嬍導乽寧偺僼儖乕僣乿傪採埬偟偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅乽寧偺僼儖乕僣乿偼丄侾寧偐傜侾俀寧傑偱偺寧偛偲偵丄嶉嬍導偱廂妌偱偒傞戙昞揑側壥幚傪侾俀庬椶慖掕偟偨傕偺偱偡丅埲壓丄寧偛偲偵徯夘偟傑偡丅傑偨丄乽寧偺僼儖乕僣乿傪拞怱偲偟偨廂妌僇儗儞僟乕傕徯夘偟傑偡丅

| 寧 |

僼儖乕僣 |

堦尵 |

| 侾寧 |

傝傫偛 |

拋晝抧堟側偳偱嵧攟偝傟偰偄傞 |

| 俀寧 |

傒偐傫 |

婑嫃挰晽晍抧嬫偼傒偐傫嵧攟偺杒尷偲偄傢傟偰偄傞 |

| 俁寧 |

偄偪偛 |

導撪奺抧偱偄偪偛庪傝偑妝偟傔傞娤岝擾墍偑懡偄 |

| 係寧 |

僉僂僀 |

忋旜巗側偳偱嵧攟偝傟偰偄傞 |

| 俆寧 |

偆傔 |

墇惗挰偺墇惗攡椦偼桳柤 |

| 俇寧 |

偡傕傕 |

墶悾挰埌儢媣曐偺壥庽岞墍懞偼桳柤 |

| 俈寧 |

傇偳偆 |

傇偳偆偺拞偱偼嫄曯偑嵟傕懡偔嵧攟偝傟偰偄傞 |

| 俉寧 |

側偟 |

嶉嬍導傪戙昞偡傞壥暔丄嶉嬍惗傑傟偺乽嵤嬍乿傕嵧攟偝傟偰偄傞 |

| 俋寧 |

偔傝 |

擔崅巗偺崅楉愳儅儘儞丄峕撿挰偺尭擾栻嵧攟偼桳柤 |

| 10寧 |

偄偪偠偔 |

婻惣挰側偳偱嵧攟偝傟偰偄傞 |

| 11寧 |

偐偒 |

拋晝抧堟偺偁傫傐奰偼摿嶻昳偵側偭偰偄傞 |

| 12寧 |

備偢 |

栄楥嶳挰偺宩栘備偢偼桳柤 |

乽嶉嬍導偱傕偙傫側偵偨偔偝傫偺庬椶偺壥幚偑嵦傟傞傫偩乿偲丄怴敪尒乮嵞敪尒乯偟偰偄偨偩偗偨偱偟傚偆偐丅抧嶻抧徚偺悇恑傗丄惵壥暔偺尨嶻抧昞帵偺媊柋壔側偳偵傛傝丄僗乕僷乕傗敧昐壆偝傫偱丄嶉嬍導嶻偺壥幚傪懡偔尒偐偗傞傛偆偵側傝傑偟偨丅傑偨丄導撪偺擾嶻暔捈攧強偼擭乆憹壛孹岦偵偁傝丄偦偺婫愡丄抧堟偺壥幚傪峸擖偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂偙偺僐儔儉傪偒偭偐偗偵丄嶉嬍導嶻偺壥幚偵嫽枴傪帩偭偰偄偨偩偗偨傜岾偄偱偡丅偦偟偰丄幚嵺偵嶉嬍導偺乽寧偺僼儖乕僣乿傪偤傂偛徿枴偔偩偝偄丅

丂丂

丂丂

棞偺乽朙悈乿乮嵍乯偲乽嵤嬍乿乮塃乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂傇偳偆偺乽嫄曯乿乮2006.8.27嶣塭乯

戞俀侾夞丂壥幚庰傪偮偔傞乮僋儚庰曇乯

丂乽壥幚庰乿丄偦偺尵梩偵壗偲傕枺榝揑側嬁偒傪姶偠傞曽傕懡偄偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅斕攧偝傟偰偄傞傕偺傪攦偆偺傕妝偟偄傕偺偱偡偑丄帺暘偱嶌偭偨乽壥幚庰乿傪偨偟側傓偙偲傎偳嬉戲側偙偲偼側偄偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅偲偄偆偙偲偱丄乽壥幚庰乿傪偮偔偭偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅

丂傑偢偼嵽椏傪挷払偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅壠偺嬤偔偱壗偐偄偄怉暔偼側偄偐峫偊偨偲偙傠丄僋儚側傜偽偦偆墦偔側偄偲偙傠偵惗偊偰偄傞偼偢偲偺峫偊偱丄暯惉侾俈擭俇寧侾俆擔偵丄偝偄偨傑巗偺廐儢悾岞墍偵孠偺幚傪扵偟偵偱偐偗傑偟偨丅

丂偡傞偲丄偁傝傑偟偨丅偁傝傑偟偨丅杮悢偼懡偔偼側偐偭偨偺偱偡偑丄戝偒側孠偺栘傪侾杮傒偮偗傞偲丄偦偺栘偼孠偺幚傪偨傢傢偵幚傜偣偰偄傑偟偨丅弉偟偨崟偄壥幚傪偮傇偝側偄傛偆偵怲廳偵嵦庢偟傑偟偨丅

丂丂丂

丂丂丂

孠偺栘乮2005.6.5嶣塭乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂孠偺幚乮2005.6.5嶣塭乯

丂壠偵婣傝丄偝偭偦偔壥幚庰偯偔傝偵庢傝偐偐傝傑偟偨丅

丂亂僋儚庰亃儗僔僺

丂丂嘆孠偺幚傪墫悈偵偮偗偨偺偪丄悈偱愻偄棳偡乮嶦拵偺偨傔乯丅

丂丂嘇梕婍偵孠偺幚傪擖傟傞丅

丂丂嘊孠偺幚偺敿暘乣摨検偺昘嵒摐傪擖傟傞乮娒偝偼帺暘偺岲傒偵偁傢偣偰乯丅

丂丂嘋堦枴壛偊傞偨傔偵儗儌儞偺椫愗傝傪擖傟傞丅

丂丂嘍儂儚僀僩儕僇乕傪孠偺幚亄昘嵒摐偺崅偝偺俁乛俀偖傜偄偺崅偝傑偱壛偊傞丅

丂丂嘐侾乣俀儢寧椻埫強偱曐懚偡傞丅

丂丂嘑儂儚僀僩儕僇乕偑怓偯偒丄壥幚偑晜偒忋偑偭偨傜丄壥幚傪彍偄偰弌棃忋偑傝丅

丂丂丂

丂丂丂

孠偺幚丒昘嵒摐丒儗儌儞乮2005.6.5嶣塭乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儂儚僀僩儕僇乕傪壛偊傞乮2005.6.5嶣塭乯

丂丂丂

丂丂丂

栺係侽擔屻乮2005.7.15嶣塭乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儚僀儞儗僢僪偺偄偄怓乮2005.7.15嶣塭乯

丂俇寧俆擔偵偮偗偰偐傜栺係侽擔屻丄俈寧侾俆擔偵壥幚傪庢傝彍偒丄乽僋儚庰乿偑姰惉偟傑偟偨丅偦偺枴傢偄偑奿暿側偺偼傕偪傠傫偺偙偲丄帺慠偺宐傒傪嫕庴偱偒傞偦偺婌傃偵枮偨偝傟傑偟偨丅変偑壠偱偼怘慜庰偲偟偰廳梡偝傟丄偁偭偲偄偆娫偵堸傒姳偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂崱夞丄昅幰偼丄妛惗帪戙偵僐働儌儌庰丄儌儈僕僀僠僑庰傪偮偔偭偰埲棃丄侾侽悢擭傇傝偵壥幚庰偯偔傝偵僠儍儗儞僕偟偰傒傑偟偨丅乽壥幚庰偯偔傝偼擄偟偄乿偲偍峫偊偺曽傕偄傞偐偲巚偄傑偡偑丄崱夞偁傜偨傔偰幚慔偟偰丄偮偔傞偩偗側傜偽偦傫側偵擄偟偔側偄偲巚偄傑偟偨丅偨偩丄昘嵒摐傗儂儚僀僩儕僇乕偺旝柇側暘検丄偝傜偵塀偟枴偺巊偄曽偵傛偭偰丄愮嵎枩暿偺壥幚庰偑偱偒偦偆側偙偲傕傢偐傝傑偟偨丅壥幚庰偺悽奅傕墱偑怺偦偆偱偡丅

丂乽師偼壗庰傪偮偔傠偆偐丠乿丄偲峫偊傞偺傕妝偟傒偺侾偮偵側傝傑偟偨丅傒側偝傫傕偤傂侾搙僠儍儗儞僕偟偰傒偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丅

戞俀俇夞乣戞俁侽夞傊

戞侾俇夞乣戞俀侽夞傊

戞侾侾夞乣戞侾俆夞傊

戞俇夞乣戞侾侽夞傊

戞侾夞乣戞俆夞傊

僐儔儉栚師傊